树链剖分(洛谷 P3384)

前置芝士

LCA、线段树、DFS序

解决的问题

将树从x到y结点最短路径上所有节点的值都加上z

求树从x到y结点最短路径上所有节点的值之和

将以x为根节点的子树内所有节点值都加上z

求以x为根节点的子树内所有节点值之和

概念

重儿子:对于每一个非叶子节点,它的儿子中 儿子数量最多的那一个儿子 为该节点的重儿子

轻儿子:对于每一个非叶子节点,它的儿子中 非重儿子 的剩下所有儿子即为轻儿子

叶子节点没有重儿子也没有轻儿子(因为它没有儿子。。)

重边:连接任意两个重儿子的边叫做重边

轻边:剩下的即为轻边

重链:相邻重边连起来的 连接一条重儿子 的链叫重链

对于叶子节点,若其为轻儿子,则有一条以自己为起点的长度为1的链

每一条重链以轻儿子为起点

dfs1

这个dfs要处理几件事情:

标记每个点的深度dep[]

标记每个点的父亲fa[]

标记每个非叶子节点的子树大小(含它自己)

标记每个非叶子节点的重儿子编号son[]

inline void dfs1(int x,int f,int deep){//x当前节点,f父亲,deep深度

dep[x]=deep;//标记每个点的深度

fa[x]=f;//标记每个点的父亲

siz[x]=1;//标记每个非叶子节点的子树大小

int maxson=-1;//记录重儿子的儿子数

for(Rint i=beg[x];i;i=nex[i]){

int y=to[i];

if(y==f)continue;//若为父亲则continue

dfs1(y,x,deep+1);//dfs其儿子

siz[x]+=siz[y];//把它的儿子数加到它身上

if(siz[y]>maxson)son[x]=y,maxson=siz[y];//标记每个非叶子节点的重儿子编号

}

}dfs2

这个dfs2也要预处理几件事情

标记每个点的新编号

赋值每个点的初始值到新编号上

处理每个点所在链的顶端

处理每条链

顺序:先处理重儿子再处理轻儿子,理由后面说

inline void dfs2(int x,int topf){//x当前节点,topf当前链的最顶端的节点

id[x]=++cnt;//标记每个点的新编号

wt[cnt]=w[x];//把每个点的初始值赋到新编号上来

top[x]=topf;//这个点所在链的顶端

if(!son[x])return;//如果没有儿子则返回

dfs2(son[x],topf);//按先处理重儿子,再处理轻儿子的顺序递归处理

for(Rint i=beg[x];i;i=nex[i]){

int y=to[i];

if(y==fa[x]||y==son[x])continue;

dfs2(y,y);//对于每一个轻儿子都有一条从它自己开始的链

}

}处理问题

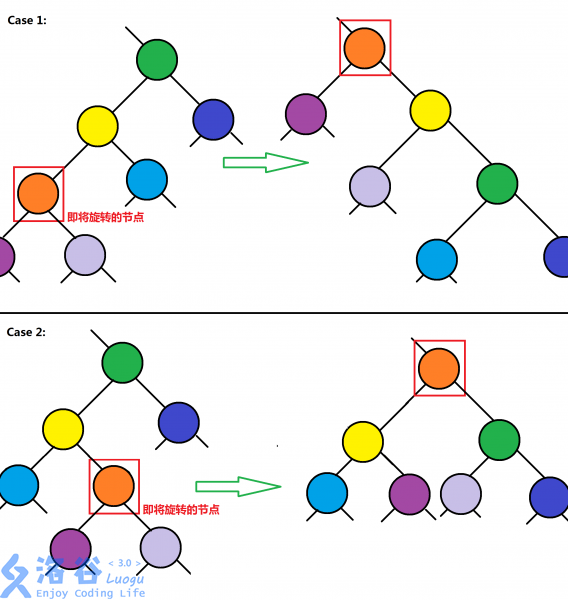

Attention 重要的来了!!! 前面说到dfs2的顺序是先处理重儿子再处理轻儿子 我们来模拟一下:

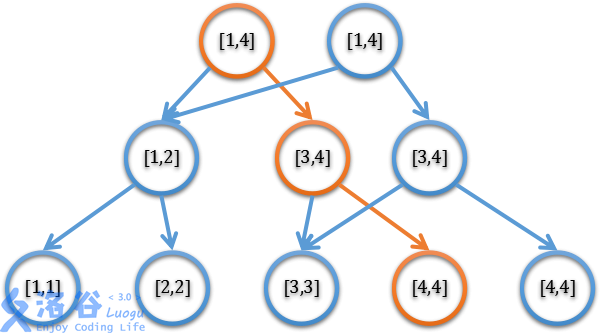

- 因为顺序是先重再轻,所以每一条重链的新编号是连续的

- 因为是dfs,所以每一个子树的新编号也是连续的

现在回顾一下我们要处理的问题

- 处理任意两点间路径上的点权和

- 处理一点及其子树的点权和

- 修改任意两点间路径上的点权

- 修改一点及其子树的点权

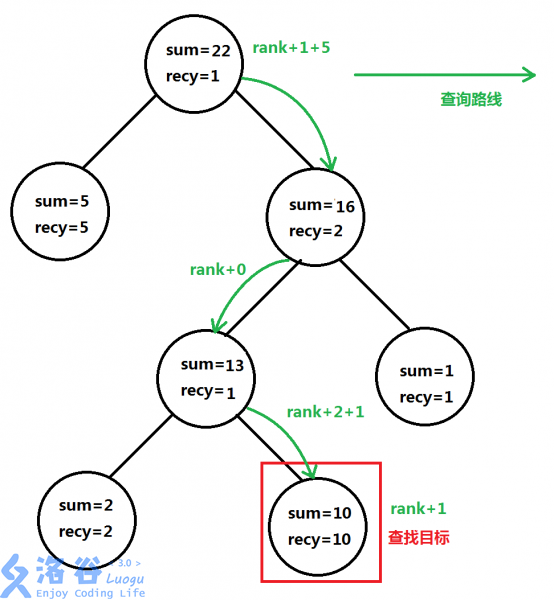

1、当我们要处理任意两点间路径时: 设所在链顶端的深度更深的那个点为x点

- ans加上x点到x所在链顶端 这一段区间的点权和

- 把x跳到x所在链顶端的那个点的上面一个点

不停执行这两个步骤,直到两个点处于一条链上,这时再加上此时两个点的区间和即可

这时我们注意到,我们所要处理的所有区间均为连续编号(新编号),于是想到线段树,用线段树处理连续编号区间和每次查询时间复杂度为O(log^2n)

inline int qRange(int x,int y){

int ans=0;

while(top[x]!=top[y]){//当两个点不在同一条链上

if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);//把x点改为所在链顶端的深度更深的那个点

res=0;

query(1,1,n,id[top[x]],id[x]);//ans加上x点到x所在链顶端 这一段区间的点权和

ans+=res;

ans%=mod;//按题意取模

x=fa[top[x]];//把x跳到x所在链顶端的那个点的上面一个点

}

//直到两个点处于一条链上

if(dep[x]>dep[y])swap(x,y);//把x点深度更深的那个点

res=0;

query(1,1,n,id[x],id[y]);//这时再加上此时两个点的区间和即可

ans+=res;

return ans%mod;

}2、处理一点及其子树的点权和:

想到记录了每个非叶子节点的子树大小(含它自己),并且每个子树的新编号都是连续的

于是直接线段树区间查询即可

时间复杂度为O(logn)

inline int qSon(int x){

res=0;

query(1,1,n,id[x],id[x]+siz[x]-1);//子树区间右端点为id[x]+siz[x]-1

return res;

}当然,区间修改就和区间查询一样的啦~~

inline void updRange(int x,int y,int k){

k%=mod;

while(top[x]!=top[y]){

if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);

update(1,1,n,id[top[x]],id[x],k);

x=fa[top[x]];

}

if(dep[x]>dep[y])swap(x,y);

update(1,1,n,id[x],id[y],k);

}

inline void updSon(int x,int k){

update(1,1,n,id[x],id[x]+siz[x]-1,k);

}完整代码

#include<algorithm>

#include<iostream>

#include<cstdlib>

#include<cstring>

#include<cstdio>

#define Rint register int

#define mem(a,b) memset(a,(b),sizeof(a))

#define Temp template<typename T>

using namespace std;

typedef long long LL;

Temp inline void read(T &x){

x=0;T w=1,ch=getchar();

while(!isdigit(ch)&&ch!='-')ch=getchar();

if(ch=='-')w=-1,ch=getchar();

while(isdigit(ch))x=(x<<3)+(x<<1)+(ch^'0'),ch=getchar();

x=x*w;

}

#define mid ((l+r)>>1)

#define lson rt<<1,l,mid

#define rson rt<<1|1,mid+1,r

#define len (r-l+1)

const int maxn=200000+10;

int n,m,r,mod;

//见题意

int e,beg[maxn],nex[maxn],to[maxn],w[maxn],wt[maxn];

//链式前向星数组,w[]、wt[]初始点权数组

int a[maxn<<2],laz[maxn<<2];

//线段树数组、lazy操作

int son[maxn],id[maxn],fa[maxn],cnt,dep[maxn],siz[maxn],top[maxn];

//son[]重儿子编号,id[]新编号,fa[]父亲节点,cnt dfs_clock/dfs序,dep[]深度,siz[]子树大 小,top[]当前链顶端节点

int res=0;

//查询答案

inline void add(int x,int y){//链式前向星加边

to[++e]=y;

nex[e]=beg[x];

beg[x]=e;

}

//-------------------------------------- 以下为线段树

inline void pushdown(int rt,int lenn){

laz[rt<<1]+=laz[rt];

laz[rt<<1|1]+=laz[rt];

a[rt<<1]+=laz[rt]*(lenn-(lenn>>1));

a[rt<<1|1]+=laz[rt]*(lenn>>1);

a[rt<<1]%=mod;

a[rt<<1|1]%=mod;

laz[rt]=0;

}

inline void build(int rt,int l,int r){

if(l==r){

a[rt]=wt[l];

if(a[rt]>mod)a[rt]%=mod;

return;

}

build(lson);

build(rson);

a[rt]=(a[rt<<1]+a[rt<<1|1])%mod;

}

inline void query(int rt,int l,int r,int L,int R){

if(L<=l&&r<=R){res+=a[rt];res%=mod;return;}

else{

if(laz[rt])pushdown(rt,len);

if(L<=mid)query(lson,L,R);

if(R>mid)query(rson,L,R);

}

}

inline void update(int rt,int l,int r,int L,int R,int k){

if(L<=l&&r<=R){

laz[rt]+=k;

a[rt]+=k*len;

}

else{

if(laz[rt])pushdown(rt,len);

if(L<=mid)update(lson,L,R,k);

if(R>mid)update(rson,L,R,k);

a[rt]=(a[rt<<1]+a[rt<<1|1])%mod;

}

}

//---------------------------------以上为线段树

inline int qRange(int x,int y){

int ans=0;

while(top[x]!=top[y]){//当两个点不在同一条链上

if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);//把x点改为所在链顶端的深度更深的那个点

res=0;

query(1,1,n,id[top[x]],id[x]);//ans加上x点到x所在链顶端 这一段区间的点权和

ans+=res;

ans%=mod;//按题意取模

x=fa[top[x]];//把x跳到x所在链顶端的那个点的上面一个点

}

//直到两个点处于一条链上

if(dep[x]>dep[y])swap(x,y);//把x点深度更深的那个点

res=0;

query(1,1,n,id[x],id[y]);//这时再加上此时两个点的区间和即可

ans+=res;

return ans%mod;

}

inline void updRange(int x,int y,int k){//同上

k%=mod;

while(top[x]!=top[y]){

if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);

update(1,1,n,id[top[x]],id[x],k);

x=fa[top[x]];

}

if(dep[x]>dep[y])swap(x,y);

update(1,1,n,id[x],id[y],k);

}

inline int qSon(int x){

res=0;

query(1,1,n,id[x],id[x]+siz[x]-1);//子树区间右端点为id[x]+siz[x]-1

return res;

}

inline void updSon(int x,int k){//同上

update(1,1,n,id[x],id[x]+siz[x]-1,k);

}

inline void dfs1(int x,int f,int deep){//x当前节点,f父亲,deep深度

dep[x]=deep;//标记每个点的深度

fa[x]=f;//标记每个点的父亲

siz[x]=1;//标记每个非叶子节点的子树大小

int maxson=-1;//记录重儿子的儿子数

for(Rint i=beg[x];i;i=nex[i]){

int y=to[i];

if(y==f)continue;//若为父亲则continue

dfs1(y,x,deep+1);//dfs其儿子

siz[x]+=siz[y];//把它的儿子数加到它身上

if(siz[y]>maxson)son[x]=y,maxson=siz[y];//标记每个非叶子节点的重儿子编号

}

}

inline void dfs2(int x,int topf){//x当前节点,topf当前链的最顶端的节点

id[x]=++cnt;//标记每个点的新编号

wt[cnt]=w[x];//把每个点的初始值赋到新编号上来

top[x]=topf;//这个点所在链的顶端

if(!son[x])return;//如果没有儿子则返回

dfs2(son[x],topf);//按先处理重儿子,再处理轻儿子的顺序递归处理

for(Rint i=beg[x];i;i=nex[i]){

int y=to[i];

if(y==fa[x]||y==son[x])continue;

dfs2(y,y);//对于每一个轻儿子都有一条从它自己开始的链

}

}

int main(){

read(n);read(m);read(r);read(mod);

for(Rint i=1;i<=n;i++)read(w[i]);

for(Rint i=1;i<n;i++){

int a,b;

read(a);read(b);

add(a,b);add(b,a);

}

dfs1(r,0,1);

dfs2(r,r);

build(1,1,n);

while(m--){

int k,x,y,z;

read(k);

if(k==1){

read(x);read(y);read(z);

updRange(x,y,z);

}

else if(k==2){

read(x);read(y);

printf("%d\n",qRange(x,y));

}

else if(k==3){

read(x);read(y);

updSon(x,y);

}

else{

read(x);

printf("%d\n",qSon(x));

}

}

}代码很长,但思路简单,写的时候千万仔细,变量命名最好贴切,否则写挂的话debug会花费不少时间,(永无乡Splay写挂了查了两天愣是一直90分,最后还是去学了线段树合并水过去了-_-)